TOP > 特集 > アルミのグリーン化でも主導的役割を!

TONIO主催のイベント等の概要をご紹介。TONIOの視点は、ビジネスのトレンドをうかがい知る羅針盤。

アルミのグリーン化でも主導的役割を!

富山の中小企業の取り組みが評価されて…

第21回LCA日本フォーラム表彰において「とや

まアルミコンソーシアム」が最高賞の「経済産業

省脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受

賞した際の記念の一枚。前列中央で賞状を手にし

ているのは同コンソーシアムのプロデューサー・

村上哲氏。

「とやまアルミコンソーシアム」(以下本稿では「アルミコンソ」と略す)をご存じだろうか。アルミ関係の事業を行う92社(令和7年6月時点での会員数。機関、団体等含)が、富山県知事を会長とするアルミコンソーシアム推進委員会(富山大学や富山県立大学、富山県内の各種産業界、県商工労働部や当機構等が委員)のもと、アルミの特性を活かす研究開発の推進や、大学や高専のシーズを活かしたアルミ産業分野における新事業創出、さらには次世代の人材育成や海外の研究者との交流などを行う事業体のこと。のちにはグリーン化の推進も事業に加え、事務局は当機構に置かれている。

そのアルミコンソが今年1月、LCA日本フォーラム表彰において、最高賞の「経済産業省脱炭素成長型経済構造移行推進審議官賞」を受賞した。

今回のTONIO Newsの特集では、同審議官賞受賞の背景となったアルミコンソの主な取組みなどを紹介しよう。

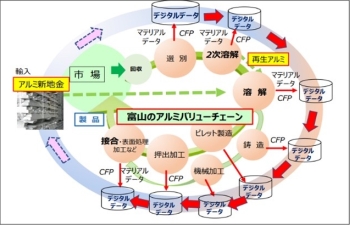

アルミバリューチェーン誕生

アルミコンソでは、富山県内の循環型アルミ産業

網(とやまアルミバリューチェーン)のLCA推進

と低炭素化を目的に、バリューチェーン全体の

CO2排出量を見える化することで、DXプラット

フォームの構築や、工程間及び企業間でのデータ

連携を可能にすることで、持続可能な生産モデル

の実証に取り組んでいる。データベースの構築に

は富山県立大学のDXセンターが協力。(LCA/ラ

イフ・サイクル・アセスメント:製品やサービス

が原材料の調達から廃棄・リサイクルまでの全

過程で、環境に与える影響を評価する手法)

高岡銅器に端を発して、金属加工の技術が発達した富山県。大正年間には生化学者・高峰譲吉博士が「富山縣下に於ける輕銀興業に就て」を発表し(「高岡新報」大正7(1917)年5月21日)、富山の輕銀(アルミ)産地化構想のタネをまくなど、多くの先人によりアルミの基幹産業化が進められてきた。初期は鍋・釜・弁当箱に始まり、のちには建材や日用品へと展開。近時は自動車や産業機械、航空宇宙関係等の機器の部材にも使われ、アルミの特性(軽い、強い、加工しやすい、錆びにくい、熱・電気を伝えやすい等々)を活かしての用途開発は一層進んできた。

一方、アルミにはデメリットもある。鉄鉱石を精錬し、1tの鉄をつくる際に発生するCO2量は約2.3t。対してアルミは、ボーキサイトを精錬して1tのアルミをつくるのに約12tのCO2を排出しているという。精錬時のCO2排出量は、アルミは鉄の約5倍もあるのだ。

環境負荷の低減が求められる昨今。“自動車の部材にアルミを多用すると燃費がよくなる”といっても、“精錬時のCO2排出量を加味するとどうなの?”と切り返され、手放しで喜べない現実もある。

そこで着目されたのが、アルミをリサイクルすることだ。缶や建材、機械部品等に用いられたアルミをリサイクルして用いると、バージン材のアルミを使用するより97%の省エネを達成することが可能だという。

アルミコンソは平成30(2018)年に設立されたが、アルミのメリット・デメリットを総合的に把握し、高性能・高品質なアルミ製品を市場に送ること(血液の流れに例えて動脈産業)を支援するとともに、アルミのリサイクル技術の向上やリサイクルしたアルミの活用・用途開発(血液の流れに例えて静脈産業)の助成にも注力。アルミ産業のこの循環を「とやまアルミバリューチェーン」と名づけて、より高度な産業集積地を目指しているところだ。

アルミをより高度に利活用

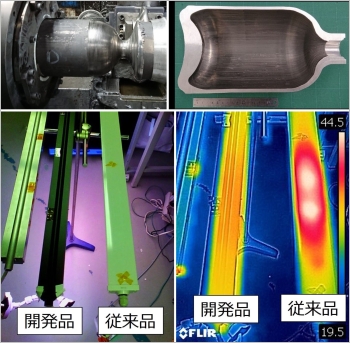

写真上はTan-ei-syaが保有する素材技術、鍛造技

術、スピニング加工技術を活かして試作された水

素ボンベ。写真下は、アルミファクトリーにより

開発されたアルミ製の LED廃熱回収装置(左)。

従来品(右)に比べて温度低減が可能であり、

LEDの長寿命化が期待される。

アルミコンソ設立初年度(平成30年度)には、次の4つのテーマを掲げ、研究開発が進められた。その概要を紹介しよう。

「エネルギーの輸送・貯蔵のための軽量容器等製造開発プロジェクト」では、(株)Tan-ei-syaと富山大学が連携。近い将来、燃料電池車をはじめ水素をエネルギー源とする機器が増えることが予想されることから、その燃料タンクをアルミでつくろうというプロジェクトだ。

「マルチマテリアル化による軽量・高強度構造部材の開発プロジェクト」も富山大学が協力し、(株)小矢部精機が取り組んだ事業。EV車など、より軽量化が期待される機器に用いられることを想定したもので、例えばアルミでできた部材と鉄製の部材を溶接して用いようというものだ。素材の違う金属の溶接は、融点や素材特性が異なるため難しく、複数の溶接法を組み合わせて実用化を図ったのだった。

3つ目の「高品位リサイクルアルミ合金の活用と肉厚アルミ構造部材の高能率加工技術開発プロジェクト」は、肉厚で長尺のアルミ部材を溶接し、耐荷重が求められる構造材に用いようというもの。部材の深部まで溶かして溶接の強度を増そうと、(株)三和製作所が富山大学の協力を仰いで開発にあたった。

そして最後は「未利用エネルギー活用による高効率熱循環システム開発プロジェクト」だ。この開発には、アルミファクトリー(株)が富山県立大学のサポートを受けてチャレンジ。植物工場の照明から出た熱をアルミで回収し、LEDの長寿命化や工場の合理化を試みた。

この4つのプロジェクトは、アルミコンソの助成の下で平成30年から令和2年までの3年間進められ、さらに令和4年までの2年間は、各社が独自に実用化に向けて準備を進めたのであった。

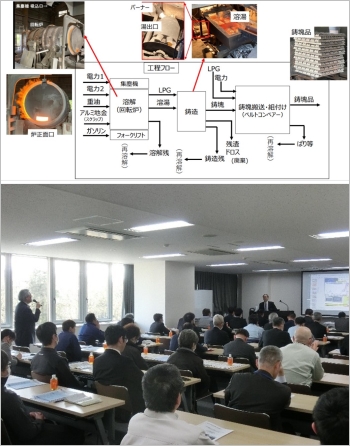

アルミのグリーン化研究にも注力

図表上は国沢アルミ合金が取り組んだ、リサイク

ルアルミグリーン化研究の2次溶解工程のフロー

図。各工程の最適化と断熱材の効果的な使用によ

りA重油の使用量が39%削減できた。写真下は、

グリーン化研究の成果発表会の様子。県外のアル

ミ関連事業者も同コンソーシアムの会員になるこ

とができる。

アルミのグリーン化に関する研究開発も、令和3年より盛んに行われた。

国沢アルミ合金(株)が富山県立大学の協力を得て行った「リサイクルアルミ材料の溶解工程における環境負荷評価と熱マネジメントによる省エネ2次溶解システムの構築」では、回転炉の使用法や断熱材の使い方を改善することにより、溶解のために用いるエネルギーの使用量を、削減目標の15%を上回って達成したのだった。

「鋳造用アルミ合金材の連続溶解プロセスにおける素材の溶融歩留まり向上や廃棄生成物の低減のための溶解技術の開発」は、北陸アルミニウム(株)が富山県立大学の協力を得て取り組んだプロジェクト。アルミを再生する際、溶解時に出る副生成物(ドロス等)を取り除いて純度を上げ、バージンアルミに混ぜて製品(フライパン)をつくる時には、再生アルミの使用率を高めようという野心的な試みだ。

そして3つ目は、(株)三和製作所が富山県産業技術研究開発センターの協力を仰いで進めた「アルミ鋳造製の大型建築部材の軽量化及び部材の水平リサイクルのための大出力レーザを用いた溶接組立加工技術の開発」だ。このプロジェクトでは、再生アルミで大型の鋳造品をつくる際、軽量化およびコストダウンを図るために金型を小型化し、鋳造品を溶接して目的とする造形に仕上げることを試みたという。その溶接・組立技術の開発に当たっては、廃棄の際の溶断がしやすくなるような工夫もなされた。

そして翌年の令和4年度には、新たに2件のプロジェクトがスタート。うち1件は(株)タアフがチャレンジした「アルミ切削工程における生産効率の向上と温室効果ガス低減を考慮した最適生産システム構築」で、富山県立大学ともに取り組んだ。このプロジェクトでは、工作機械の動作環境(工具の種類や回転数、切削液の濃度、温度、pH)によって加工効率や消費電力量が異なることに着目し、より環境負荷の少ない加工法の開発などを模索したのだった。

もう1件はBBSジャパン(株)が富山大学と連携して行った「SDGs対応生産拠点構築に向けた鍛造工程のエネルギー監視システム開発」だ。ここでは自動車のタイヤホイール製造のための金型成形の改善、その金型の長寿命化、プレス工程の改良などを通して消費電力量の15%削減に挑戦。目標にはわずかに届かなかったようだが、グリーン化に向けてよい経験が積めたと現場スタッフの間では好評だったそうだ。

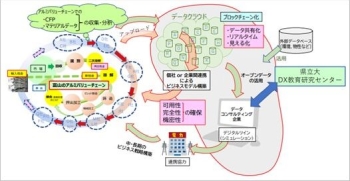

「アルミDXプラットフォームの構築」の概念図。

中小企業の生産現場での見える化によりアルミバ

リューチェーンのグリーン化を進めると共に富山

県立大学DX教育研究センターとはDXプラット

フォームを活用した企業間連携による新たな応用

展開に取り組んでいる。

この2つのプロジェクトは、令和6年度までの3カ年にわたって行われ、アルミグリーン化研究に深みをもたらすものに。またこれらの研究開発プロジェクトと連携して、富山県立大学DX教育研究センターの協力によりアルミバリューチェーンでの低炭素化を目的として、各工程でのデータをプラットフォームに保管し、CO2排出量の「見える化」を実現するためのDXプラットフォームを開発した。さらに、アルミバリューチェーンからのデータ収集と工程間のデータ連携が可能になる、アルミDX プラットフォームの構築を目指している。

アルミコンソではこの他に「アルミサンドボックス事業」と称して、従来の製法や活用法にとらわれないアルミ製品づくりを支援している。それはまさに、幼児が砂場で遊ぶような自由な発想の中から、新たなものづくりのヒントを得ようというもの。企業の試作や調査をアルミコンソが伴走支援し、将来のビジネスのタネを模索する事業で、令和3年度より毎年3〜4件の事案が採択となっている。

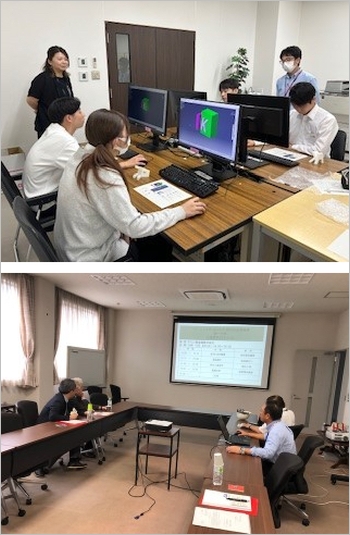

若手のアルミファン育成も

県内のアルミ関連企業の協力を得て実施している

インターンシップの様子(写真上)。全国の理工

系の大学・高専の学生から申込みがある。写真下

は海外のアルミ関連研究者、事業者を招いてのセ

ミナー・勉強会の様子。

前述のような研究開発の支援の他に、アルミコンソでは人材育成や国際交流の事業にも取り組んでいる。人材育成では県内外の大学生・高専生を対象に県内アルミ関連企業へのインターンシップを実施。個別企業が行う、新卒学生の雇用を目的としたインターンシップより間口を広く構え、富山のアルミ産業の魅力を伝えるために行うもの。関係人口(富山のアルミ産業ファン)を1人でも増やそうという試みだ。コロナ禍中は、中止あるいは規模を縮小しての開催となっているが、毎年5、6名から20名弱が参加。首都圏や関西の大学から参加する学生もあり、県内アルミ関連企業の製造や開発の現場で、その魅力を体験しているという(令和6年度実績/登録企業20社、うち実習実施10社、参加学生県外7名、県内12名)。

海外のアルミ関連の研究者を招いての交流も盛んだ。毎年海外の研究者を招聘(しょうへい)して、セミナーや勉強会等を開催している。

テーマはいずれも、アルミ製品の開発動向やグリーン化研究に関するもの、あるいはそれらの研究開発を担う若手研究者の育成などに及び、終了後には交流の場も設けられたのだった。

「とやまアルミコンソーシアム」の村上哲プロ

デューサー(右)と本保栄治副プロデューサー(左)。

ここまでのアルミコンソの主な活動については、事務局の村上哲プロデューサー、本保栄治副プロデューサーに語っていただいた内容を要約したものだ。「とやまアルミコンソーシアム」がLCA日本フォーラム表彰の最高賞「経済産業省脱炭素成長型経済移行推進審議官賞」を受賞できたのは、これらの取組みや成果が評価されてのことか…。そのあたりを村上プロデューサーにうかがうと、次のような答えが返ってきた。

「他の受賞団体は、日本を代表するような大企業の方々で、成果を着々と上げておられます。対して私たちは行政の支援を受けているとはいえ、メインは富山の中小企業の集まりで、成果はこれからといったところです。中小企業はグリーン化云々より、今日・明日の売上やコストダウンに目が向かいがちですが、そこを敢えてグリーン化にチャレンジしている。賞の選考委員の方々は、私たちのそういう姿勢を評価し、期待を込めて選んでいただいたのだと思います」

富山のアルミ関連企業は、100年以上にわたる産業の歩みを背景に、アルミ産業の集積にとどまらず、脱炭素社会に向けた「グリーン化」への挑戦にも踏み出し始めた。地域に根ざしたこの新たな取り組みは、持続可能な未来を切り拓く鍵となり得るものであり、新たな時代を先導する産業モデルとしての成長が大いに期待される。

- とやまアルミコンソーシアムについて

○問合せ先/とやまアルミコンソーシアム事務局

所 在 地:高岡市二上町150

富山県産業技術研究開発センター技術開発館2階

(公財)富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター

TEL 0766-24-7113 FAX 0766-24-7122

作成日 2025/07/30

- サーキュラーエコノミーとは何か?

- T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市開催

- アルミのグリーン化でも主導的役割を!

- 廃材を利活用したアップサイクル創出プロジェクト

- デジタルツール初心者向け講座

- 「ものづくり未来戦略」の改訂産学官連携をより推進して…

- ヘルスケア産業も富山の成長産業に

- T-Messe2023富山県ものづくり総合見本市開催

- よろず支援拠点開設10周年

- 広域商談会・取引あっせん

- 富山県よろず支援拠点

- [ 特集 ]中小企業活性化協議会

- 「T-Messe2021」をオンラインで開催コロナ禍が生んだ新しいビジネスショーのスタイル

- TONIO創立20周年記念特集

- 事業承継&佐野政製作所

- コロナ対策「再起支援」で1,000者余りを支援。本年度は「リバイバル」でさらなる後押しを!

- オンラインセミナーでも企業活動を支援海外展開に方向性を見出す企業も

- はじめての起業・創業セミナー

- 令和元年度 とやま起業未来塾(シェアライフ富山 社長 姫野泰尚氏 インタビュー)

- 「とやまヘルスケアコンソーシアム」設立

- 富山県ものづくり総合見本市2019開催

- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in TOYOTA

- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in MAZDA

- 富山県事業引継ぎ支援センター活用事例

- 「アジア経済交流センター」へと名称変更

- 夢・情熱・志が集う「とやま起業未来塾」

- 富山県ものづくり総合見本市2017開催

- とやま次世代自動車技術・新工法展示商談会開催レポート

- とやま産学官金交流会2016

- 若い研究者を育てる会30周年記念講演会

- 富山県よろず支援拠点

- とやま産学官金交流会2015

- 「富山県よろず支援拠点」経営戦略セミナー

- 富山県ものづくり総合見本市は商談数が急増