TOP > 特集 > AI活用の超初心者向け入門講座開催

TONIO主催のイベント等の概要をご紹介。TONIOの視点は、ビジネスのトレンドをうかがい知る羅針盤。

AI活用の超初心者向け入門講座開催

まずは文書作成、事務処理から試みて!

受講者の実習(コーチング)を伴うセミナー等で

人気を博す小宮山真吾講師。

AI(人工知能)の利用に関しては、不安や不信の声がある一方で、大手企業が商品開発や販促に、行政機関が業務の効率化に活用するようになり、その事例報道が耳目を集めるようになっている。こうしたことを背景に、中小企業でもAIの活用に関心を持つ経営者が増えつつあるようだ。当機構ではそのニーズに応えるために、2つの「デジタルツール初心者向け講座」と「県内企業のデジタル化実践事例研究」の合わせて3講座をこの秋に開催。今回の特集では「初心者向け講座」の一つ、「『売上向上・成果』に繋げる生成AI入門コース」(延べ3回)の1回目、「これから始める生成AI入門講座」の概要をお知らせする。

過去の情報を学習し、人間と同じように応答する

講師の小宮山真吾氏は、企業のIT化やネットビジネスでの売上拡大等のコンサルティングなどを主な業務とする方。全国の商工会議所や公的な産業支援機関に招かれて、講演会やセミナーの講師を務めることも多く、講師評価の顧客満足度調査では3年連続高評価(1位または2位)を得て、「ITの町医者」の異名を持つようになった方だ。

その小宮山講師が、講座の冒頭、受講者に問いかけた。

「皆さん、『AIゆりこ』をご存じですか」

それはこの夏の都知事選で、現職の小池百合子候補が、公務多忙で街頭演説等がなかなかできないことを補うために、YouTube上に自らのアバター(インターネット上での仮想のキャラクター)をつくり、そのアバターに政策を訴えさせ、支援を呼びかけさせた動画だ。その動画では、AIで生成されたアバターの「ゆりこ」さんが「東京大改革は3.0へとバージョンアップします・・・」と訴え、今後の都政への抱負を語っていた(注:「AIゆりこ」でネット検索すると、該当のYouTubeが表示される)。

実写版でこうしたプロモーションビデオを作成するには、本人がスタジオに行き、衣装やヘアメイクを整え、原稿の読み合わせを行うなどの準備に時間を費やす。撮影スタッフも相当数必要だ。本番の撮影も1回目で「OK」が出るとは限らず、休憩をはさみながら5回、6回と撮り直すことはままある。5分ほどの映像でも、収録に1日を要することはよくあることだ。

ところが生成AIを活用して制作するならば、本人の写真と声(音声データ)、そして原稿があれば済む。それらをデジタル化して本人に似たアバターと音声をつくり、目的とする動画を短時間でつくることが可能である。

小宮山講師は「AIゆりこ」を“つかみ”として本題のChat GPT(チャット・ジーピーティー)の使い方についての解説をスタート。Chat GPTはAI技術を活用した自然言語処理ツールとして人気を博し、文章や画像の生成、質問回答などの幅広い用途に対応し、様々な業界で活躍し始めている、と強調された。

言葉の定義も行った。

GはGenerative=文章・画像生成型

PはPre-trained=事前学習済み

TはTransformer=自然言語処理向けの深層学習モデル

を表す。すなわちGPTは人工知能(AI)の一種である自然言語処理技術を用いて、自然言語での会話を可能にするチャットボットだという。わかりやすくいうと、過去の文章や対話などの情報を学習し、それを基に、出されたテーマについて人間と同じように応答(会話)することができるツールのことだ。

Chat GPTの用途

Chat GPTには大きく分けて4つの用途がある。その1つ目は「文章の生成」だ。例として小宮山講師は、自身に届いた仙台での講演会の確認メールを、パソコンと接続した大型スクリーンに表示した。

「小宮山様 ・・・の加藤です。次週11月27日(月)のChat GPT超初心者向け入門講座につきまして、確認のためご連絡いたしました。・・・当日は13:00を目途に直接会場までお越しくださいませ。会場周辺には飲食店は少なく、仙台駅等でお買い求めいただくか、事前にお済ませいただけますと幸いです。・・・お越しいただく際はPC(投影資料データ)、講師承諾書(署名・捺印の上)をお持ちくださいませ。・・・」

こうしたメールの返信には、一般的には5〜10分を要するが、小宮山講師はChat GPTを用いて返信文を生成。その際、「あなたはプロの編集者です。加藤様へ返信のメールを作成してください」と指示を与えると、大型スクリーンにはあっという間に返信メールが書き出された。いわく・・・。

「加藤様・・・ご連絡ありがとうございます。11月27日(月)の講座について、詳細を確認いたしました。当日は13:00までに会場に伺います。・・・飲食店情報についてもありがとうございます。・・・早めに済ませてから向かうようにします。・・・PC(投影資料データ)と講師承諾書(署名・捺印済み)は忘れずに持参します。・・・」

ここで大切なのは、「あなたはプロの編集者です」とChat GPTに定義づけをすることだという。単に「返信メールを作成して」と指示を出すと、膨大なデータを活用して大雑把な返信の文章を生成する恐れがあるので、「的確な視点を持ったプロの編集者の立場で」(小宮山講師)と定義づけすることにより、ポイントを絞った文章を生成することが可能になるのだ。

2つ目の用途は、「文章の翻訳」だ。Chat GPTはもともと多言語に対応しているため翻訳は簡単にでき、文章の添削や文法の誤りの指摘も可能だという。ここでも先述の定義づけが必要となり、例えば「あなたは英会話の先生です。先ほどの会話の中で間違った文法があったら正してください」と指示すると、修正したらよい箇所を指摘してくれるのだ。

3つ目の用途は「プログラムの生成」である。プログラマーの中には、ベースとなるプログラムの生成はChat GPTに指示し、チェックと調整は本人が行う、という例も多いらしい。それにより業務フローが変わり、時短の他に、人間は得意なところに注力しプログラムの差別化を図ることが可能になってくる。

小宮山講師がChat GPTの4つ目の用途として挙げたのは「文章の要約」だ。講座では例として『夫のトリセツ』という本の書評が示された。それは6ページに及ぶ長文で、読みこなすにも時間を要するが、そのデータをChat GPTに取り込んで「この本で一番いいたかったのは何ですか」と指示文を入力すると、「夫婦間のコミュニケーションにおける男女の脳の違いを理解することが円滑な関係を築くための鍵である、ということです」とこれまた短時間に返してきた。

デメリットもある

一方で、Chat GPTにはデメリットもあると小宮山講師は指摘する。それは「情報の正確性の欠如」「情報の鮮度が悪い」「情報の出所が不明」「個人情報・機密情報の漏洩の可能性がある」の4つだという。「情報の正確性の欠如」とは、問いかけに対して誤った答を返してくることがあるということだ。例えば今、Chat GPTに向かって「今日は何月何日ですか」尋ねると、「1月2日です」と全く違う日にちが返ってくることもあるという。これに対して小宮山講師は、「全ての問いに100%の正解が出せるようにプログラムされているわけではないので、単純なことに間違って答えることもある」と付け加えた。

「情報の鮮度が悪い」は、Chat GPTは学習したデータを基に応答を生成するので、いつまでの情報を取り込んでいるかにより、回答が変わることもあるという。古いモデルから順に挙げると、GPT-3は2021年6月まで、GPT-3.5は2021年9月、GPT-4は2023年1月まで。最新のGPT-4o(フォー・オー)、-4omini(フォー・オー・ミニ)は2023年10月までの学習データを基に応答する。古いモデルのChat GPTに新しい出来事、事象について尋ねても、情報を持ち合わせていないので答えられないというわけだ。ケースによっては「わかりません」「情報を持ち合わせていません」と答えるか、間違った答えを返してくるという。

ここまで解説して小宮山講師が語る。

「この点から、Chat GPTはGoogleやYahoo!と比べて劣ると判断されがちですが、この比較は全く意味がありません。GoogleやYahoo!は検索が得意なAIで、Chat GPTは文章の生成等が得意なAIなのです。そこは使い分けすべきです」

続いて3つ目の「情報の出所が不明」について。例えばChat GPTに「2022年のサッカーワールドカップの優勝国はどこですか」と尋ねると「アルゼンチン」と答える。それ自体は正解なのだが、どのニュースサイトを参考にしているのかは明記されない。報告書などでは出典の明記が求められることもあり、その場合はGoogle等で調べ直さないといけない。ただそのデメリットも、解決されつつあるという。Microsoftが昨年11月にリリースした生成AIのCopilot(コパイロット)では、回答の背景の「詳細情報」を表示し、そこをクリックすると出典元を表示するようになっているようだ。

4番目のデメリットは、「個人情報・機密情報の漏洩の可能性がある」だ。個人情報などをChat GPTに入力すると、それをAIが情報として蓄積し、第三者やOpen AIの開発者に閲覧されたり、学習データとして活用されたりする可能性があるという。ただこれも対策が施されつつある。Open AI社にオプトアウトを申請(個人情報等を無断で第三者に提供しないことを申請)すると、入力したデータをChat GPTが学習しないようになるようだ。

以上述べたようなメリット・デメリットのあるChat GPT。日米の利用状況を比較すると、

日本では

「利用している」 7%、

「検討中」 5%、

「利用していない」 42%、

「知らない」 46%

に対して、

アメリカは

「利用している」 51%

「検討中」 18%

「利用していない」 23%

「知らない」 9%

と、その差は歴然としていた(出典:2023年5月(株)MM総研調査)。

日本の利用率が低いのは、企業の72%がChat GPTの業務上の利用を禁止している(2023年9月BlacBerry調査)からと推測されるが、こうした現状をソフトバンクグループの孫正義社長は、ある講演会で「まだChat GPTを使っていない人は人生を悔い改めたほうがいい。・・・ Chat GPTが生まれている今の時期は、産業革命に匹敵するといってもいいです」と語っておられた。小宮山講師はYouTubeにアップされているその講演会の一部を、セミナーの受講者に紹介していたが、孫社長は「生成AIはすでに医師国家試験に合格するレベルにあり、10年以内に人間の英知を抜いてしまう」と明言。「それはAIが人類のおよそ10倍賢くなることで、人間とサルの知能の差に匹敵する」と例え、「さらに20年以内には人間より1万倍優れたAIが生まれ、人間は、脳細胞の数は1万分の1にも満たない金魚のような存在になってしまう」と警鐘を鳴らした。

作業指示は細かく、明確に

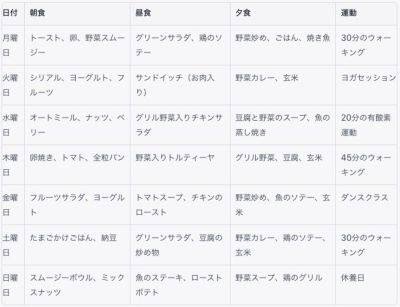

プロンプトの作成に当たって、「明確化」「事前情報を与える」

「定義づけする」など踏まえてダイエットのスケジュール表の

作成をChat GPTに指示すると、上記のような食事と運動の

メニュー表が提示される。

(出典/RY AIとマーケの人(@ry_jiyuu))

では具体的に、Chat GPTはどのように使うのか。小宮山講師は操作手順を大型スクリーンに表示しながら、「Chat GPTへの作業指示のことをプロンプト(命令文)といいますが、抽象的なプロンプトを送信すると、抽象的な答えが返ってきます。ですから、プロンプトの書き方が重要になる」と強調。そして、Chat GPTに「ダイエットの仕方を教えてください」と抽象的なプロンプトを送信した際の回答例を示した(出典:「RY AIとマーケの人」、以下ダイエットの記述では同じ)。

回答は、「一般的なダイエットの方法をいくつか紹介します」と前置きして「カロリー摂取を調整し、エネルギー摂取が消費量より少なくなるようにします。・・・食事をゆっくり噛むことで満腹感を得やすくなり、過食を防げます。・・・有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳など)や筋力トレーニング組み合わせた運動を行い・・・継続することが重要です・・・」というものだ。

内容的に間違っているわけではないが、具体的に欠ける。小宮山講師はここでプロンプトの書き方として「明確化」、「事前情報を与える」「定義づけをする」の3つのポイントが重要と指摘。「明確化」とはChat GPTに「何をしてほしいか」「何を考えてほしいか」を具体的に指示することで、今回の例に即していうと「今ダイエットしているので、やせるためのスケジュールを作成してください」がそれに当たるという。

続いて「事前情報を与える」についてだ。ここでは「明確化」にプラスして目標や現在の状況、ステータスなどをChat GPTに与える。それをプロンプトに織り込むと、例えば「今ダイエットしているので、2週間でマイナス3kgが目標です。現在1日2食。土日に3kmのランニングを行っています。現在の体重は60kg。2週間で3kgやせるためのダイエットスケジュールを作成してください」になると示した。

そして3つ目の「定義づけする」では、回答するChat GPTの立ち位置を定義。この例では「あなたは管理栄養士の資格を取得しているプロフェッショナルです。2週間で3kgやせる・・・」とChat GPTに専門家の視点から回答するよう求めることだという。プロンプトではその定義づけを行い、先の目標や現在の状況に加えて、「食事をとりながら無理なくやせる」「2日に1回は肉を挟む」「苦しくなく楽しくやせる」などの制約条件を付与することも可能で、「以上の条件をもとに1週間分のダイエットスケジュールをチャート形式で作成してください」と指示すると、右上の例のような食事と運動のメニュー表が数分で返ってきた。

「入門講座」はここまで、小宮山講師がChat GPTの操作の様子を会場のスクリーンに表示しながら進めてきたが、このあと受講生は各自が勤務先で担当する業務(商品開発や販売促進等)の中からテーマを選び、プレゼン資料やその中で用いるAIイラストの作成などを実習。そして2回目の「マーケティングと生成AI」、3回目の「自社サイト強化による販路開拓」(ともに実習がメイン)へと入門コースは進み、受講生はその可能性の大きさを実感したようだ。

IQ120レベル相当まで進歩

3回に及ぶ「生成AI入門コース」終了後、オンラインで小宮山講師にお話をうかがった。まずは各地を講演等で回っての印象から。

小宮山 ここ1年ほどで、AIに関心を持たれる企業が急速に増えています。私の講演やセミナーは、主に中小企業の経営者を対象に行っていますが、大企業や行政のAI導入事例などを知ったことをきっかけに、「業務の効率化ができるならば・・・」と興味を持たれるようです。

--聴講者の具体的な反応は?

小宮山 多くは文章の生成から入っておられます。ある企業では、Chat GPTで生成した新規開拓の営業文書をメールで送信したところ、対面営業では今まで取れなかったアポイントが取れたそうです。他には事務系の書類の作成や整理、会議の議事録作成などからAIの活用を始めておられます。

--入門講座にあったような販促ツールの作成はハードルが高いのですか?

小宮山 チラシレベルでしたらすぐにできます。講演を聞かれた後で取り組まれている中小企業はたくさんあります。動画作成は少し技術を要しますが、順番に手順を覚えていけばできるようになります。

--大手企業では、AIで生成した販促キャラクターが注目を集めている例がある半面、マイナス効果をもたらしているケースもあります。先日は某食品メーカーが生成したAIキャラクターが、視聴者の間で「気持ち悪い」と評されました。

小宮山 「指が6本に見える」と言われた例ですね。はっきりと6本に見えたのではなく、生成の過程で生じた光の乱反射のようなものが指に見えただけかもしれません。このケースでは制作者がきちんとチェックし、「ここが指6本に見えるから、修正してください」とプロンプトに追加すれば済むことです。

--「東ロボくんプロジェクト」(AIで東大入試を突破しようというプロジェクト)があり、5、6年前にその途中経過をまとめた本(『AI vs.教科書が読めない子どもたち』)が数十万部売れて話題になりました。当時、「東ロボくん」の偏差値は56、57相当といわれましたが、最近のAIはどれほど進歩しているのでしょうか?

小宮山 先の入門講座では、医師の国家試験を通るレベルになっていると紹介しました。最新のAIでは、IQは120レベル相当だと聞きました。

--こうしたことを背景に、人間の仕事はなくなるのではないかと言われていますが?

小宮山 ある一面のみを見ると、そういった懸念もうなずけますが、人間でなければできないこともあります。18世紀後半に産業革命が始まり、人の仕事の多くが機械に置き替わりました。半面、新しく生まれた仕事もたくさんあります。AIが発達しても同じようなことが起こるのではないでしょうか。

--例えば映画「ターミネーター」のように、AIが人の存在価値を認めなくなれば、人はAIに滅ぼされるのでは?

小宮山 私はChat GPTに何度か質問したことがあります。「未来に、人間はAIに服従されるのか」と。ほとんどは「それは人間次第です」と回答してきます。現状では、人とAIは共存共生するというプログラムの下で開発されていますから、人を征服するという発想は生まれないはずです。

--その「共存共生」を誰かが書き換えたら?

小宮山 人間が征服される可能性がないとは言い切れません。「攻殻機動隊(こうかくきどうたい)」というアニメがあります。人の脳がインターネットにつながって、人とAIの差がなくなる世界が描かれています。人とAIの近未来を表していると評されるアニメですが、参考になるのではないでしょうか。

--ところで小宮山先生は、「ITの町医者」として富山県の中小企業のAI導入の相談などに乗っていただけるのでしょうか?

小宮山 私は新世紀産業機構の専門家派遣事業の専門家として登録しています。この助成事業を活用していただくと、リーズナブルな費用でコンサルティングを行うことが可能です。一度、事務局にお問い合わせください。

AIの活用は、業務の効率化、経営の健全化などに威力を発揮します。

- デジタルツール初心者向け講座について

- 専門家派遣事業について

○問合せ先

所 在 地:富山市高田529

(公財)富山県新世紀産業機構 中小企業支援センター 経営支援課

TEL076-444-5604 FAX076-444-5646

URL : https://www.tonio.or.jp

作成日 2024/12/05

- サーキュラーエコノミーとは何か?

- T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市開催

- アルミのグリーン化でも主導的役割を!

- 廃材を利活用したアップサイクル創出プロジェクト

- デジタルツール初心者向け講座

- 「ものづくり未来戦略」の改訂産学官連携をより推進して…

- ヘルスケア産業も富山の成長産業に

- T-Messe2023富山県ものづくり総合見本市開催

- よろず支援拠点開設10周年

- 広域商談会・取引あっせん

- 富山県よろず支援拠点

- [ 特集 ]中小企業活性化協議会

- 「T-Messe2021」をオンラインで開催コロナ禍が生んだ新しいビジネスショーのスタイル

- TONIO創立20周年記念特集

- 事業承継&佐野政製作所

- コロナ対策「再起支援」で1,000者余りを支援。本年度は「リバイバル」でさらなる後押しを!

- オンラインセミナーでも企業活動を支援海外展開に方向性を見出す企業も

- はじめての起業・創業セミナー

- 令和元年度 とやま起業未来塾(シェアライフ富山 社長 姫野泰尚氏 インタビュー)

- 「とやまヘルスケアコンソーシアム」設立

- 富山県ものづくり総合見本市2019開催

- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in TOYOTA

- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in MAZDA

- 富山県事業引継ぎ支援センター活用事例

- 「アジア経済交流センター」へと名称変更

- 夢・情熱・志が集う「とやま起業未来塾」

- 富山県ものづくり総合見本市2017開催

- とやま次世代自動車技術・新工法展示商談会開催レポート

- とやま産学官金交流会2016

- 若い研究者を育てる会30周年記念講演会

- 富山県よろず支援拠点

- とやま産学官金交流会2015

- 「富山県よろず支援拠点」経営戦略セミナー

- 富山県ものづくり総合見本市は商談数が急増