TOP > イノベーションが産む金の卵 > 第50回 株式会社シキノハイテック

研究開発により誕生した新技術・新製品に秘められたイノベーションと、その原動力を探る!

第50回 株式会社シキノハイテック

高齢者の見守りシステム「C-エイド」を開発

「事業の柱の一つに育てたい!」

シキノハイテックの見守りシステム「C-エイド」開発に

携わった事業推進室・室長の石川晃氏。

6年前のことだ。

(株)シキノハイテックの当時の社長が、海外のある取引先を訪ねた。すると先方の社長が「ウチではこういうシステムを開発中です」と、後に同社が開発を試みる見守りシステムを紹介してきたという。その装置は、高齢者の介護施設等のベッド周りで、介護対象者の動きやバイタルサイン(体温、心拍数、呼吸数)を検知し、状況を管理室のパソコンに表示して必要な対処を促すもの。マイクロエレクトロニクス事業やカメラ事業、電子システム事業等をメインに展開する同社にとっては、介護・ヘルスケア分野へのチャレンジは未知のものであったが、持ち帰って社内に諮ると「高齢社会を見据えて、関連する事業の柱を1つ増やすのを試みることはよいことだ」と意見がまとまり、取り組むことになったのだ。

タイミングよく、当機構ではヘルスケア製品の開発支援を充実させようと動き出した時期で、シキノハイテックでは「ヘルスケア産業育成創出事業(令和2年度)」の採択を受けて、「画像処理・各種センサ技術を用いた高性能見守りシステムの開発」に取り組んだのだった。

ミリ波レーダーにより離床などを検知

同社の見守りシステムの概念図。介護対象者の居室に設

置されたセンサにより離床やバイタルサインが検知され、

無線で管理室のパソコン等に通知される。

同社事業推進室・室長の石川晃氏が振り返る。

「この見守りシステムの開発にあたっては、当社は3度の支援を受けましたが、初年度は取引先から預かった試作機の性能を検証しながら、当社だったらどのように介護対象者をセンシングするか。どのようなことをセンシングしたらよいかの確認を行いました。このシステム開発を誘ってくれた企業が立地する国では、後に紹介する項目のほかに居室出入口のドアやトイレにもセンサの設置を求める声もあったようですが、当社が日本でマーケティングを行ったところでは、そのような多くのセンサのシステム化はどうしても高額になるため、経営資金が潤沢ではない施設が多い日本の背景を考えると、そこまでの必要はないのではないか、という結論になりました」

同社が最初に試みたセンシングは、介護対象者の離床と、体温、心拍数、呼吸数を把握することだ。離床については、先行メーカーはマットレスの下や、ベッド下の足を置くところに圧力センサのマットを敷く装置を考案していたが、シキノハイテックではミリ波レーダーにより介護対象者の動きを把握することに。この技術は、自動車の自動運転や産業機械の安全操業を支える場面で実用化されており、それを介護が必要な方の見守りに応用しようというのだ。

「こうしたセンシングが必要な方は、介助なしでは立ったり歩いたりができない方です。そういう方が無理して、立ったり歩いたりしようとして転び、ケガに結びつくのです。人の動きを面で捉える、従来の圧力センサでは、寝返り等の人間の曖昧な動きに対して誤検知することが頻繁に起こり得るため、介護者の駆けつけが徒労に終わることがよくあります。逆にミリ波レーダーは、人の動きを三次元的に捉えるため、より高精度に判定することができるので、介護者の駆けつけを効果的にできます」

石川室長はそう言って、同社の見守りシステムの優位性を強調。また同システムでは心拍数や呼吸数も計測し、さらには体温のセンシングも試みたのだが、「体温については継続研究課題になりました」と付け加えた。

同社の見守りシステムの体温測定は、遠赤外線センサにより体表面温度を測るもの。コロナ禍中、各種施設の入り口などに設置され、入場者の体温測定に利用されたものと同様のもので、体表面温度は、医療の現場で必要とされる深部体温との関連づけの問題があるが、それ以前に体表面温度の測定自体に誤差が生じやすく、令和2年度内にその課題解決には至らなかったようだ。

再び石川室長が語る。

「遠赤外線センサによる体表面温度の測定では、その場の気温や風向き、検温対象者の発汗状況などによりばらつきが出て、深部体温との誤差が大きくなるケースがありました。富山県立大学看護学部の先生にうかがったところ、誤差は±0.1度以内が望ましいということでしたが、われわれの実験での誤差はもっと大きく、技術的な課題の大きさを実感したものです」

体温測定の機能を除いて市場投入へ

同社の見守りシステム「C-エイド」の全景(写真上)。

センサはスタンドに取り付けて頭上(画像の奥側)に

セットし、管理室ではモニター(写真下)に状況を表示

する。

令和2年度の研究成果をもとに、同社では再び「ヘルスケア産業育成創出事業(令和3〜4年度)」の採択を受けて「機械学習を用いた、廉価/高性能見守りシステム向け遠赤外線体表面温度推定の精度向上に関する研究」に着手。測定した体表面温度と各種環境条件から深部体温を推定する機械学習モデルを試作し、一定条件の下ではあるが、深部体温との誤差を±0.5度以内に収まるようなシステムの開発を試みたのだ。

「一方、コロナ禍の時によく見られたスタンド型の遠赤外線センサの検温計では、顔の位置が測定可能ゾーン外にあると『枠内に顔がおさまるようにしてください』とか『もっと近づいてください』などと表示されます。しかし、実際の介護現場ではそのようなことができるはずもなく、われわれが開発を試みた見守りシステムでは、顔とセンサの距離は少なくとも1mは見ておかなければならないため、正確な検温は難しく機械学習によってその誤差を縮めることはできないかを模索したのです」(石川室長)

高性能な遠赤外線センサを用いれば、より正確に体表面温度の測定も可能であるが、そうするとコストに跳ね返って製品の販売価格を押し上げる。石川室長らの開発チームは、安価な遠赤外線センサを用いつつも、測定した体表面温度を機械学習により補正し、深部体温との誤差を少なくしようとしたのだが、これはなかなか難しいことだった。遠赤外線センサによる体温測定を試みている他のメーカーも、同様の技術的な壁に阻まれている様子。シキノハイテックでは2カ年度に及ぶ「〜体表面温度推定の精度向上に関する研究」を通して、同社の見守りシステムの初号機では体温測定のセンシングを搭載しないことを決めたのだった。

「遠赤外線センサを用いての体温測定の技術の確立にはまだ時間がかかります。そこで、それまで待つより、高精度な離床検出や、呼吸数、心拍数をセンシングする機能を搭載した見守りシステムを先行して市場投入し、体温測定の精度が向上した暁には、それを搭載してバージョンアップした見守りシステムを再投入した方が販売戦略上好ましいと判断したのです」

介護現場のニーズを汲んでカメラ機能搭載

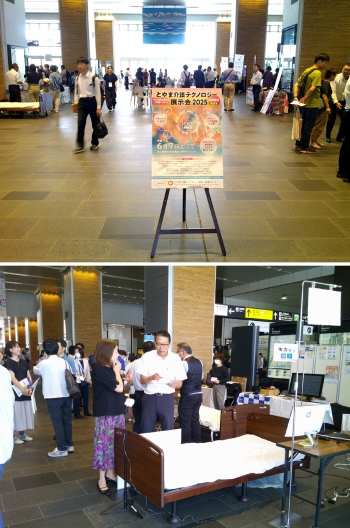

富山駅南北自由通路(新幹線改札前)にて開催された

「とやま介護テクノロジー展示会2025」(6月7日)に

出展して「C-エイド」のPRに努めた様子。

石川室長はそう言って、見守りシステム開発の第3ステージへと話題を移した。それは「ヘルスケア産業育成創出事業費補助金(令和5年度)」の採択を受けて進められた「介護見守りシステムにおける非接触離床検出の精度・性能向上に関する研究」についてだ。

離床の検知については、現状は大きく分けて3つの手法が取られている。その1つ目は、先述のように圧力センサをマットレスの下に敷いて、人の動きを把握するもの。2つ目は、ミリ波レーダーを用いて人の動きを三次元的にセンシングし、体の動きを検知するものだ。そして3つ目はカメラ画像による解析である。ただしこのカメラ画像による解析では詳細に利用者の動きを把握することはできるものの、1台当たりの導入費が高額になることから販売上のネックになる可能性が高くなるというデメリットがある。

「離床にあたっては、①寝ている状態(臥床(がしょう))から体を起こす、②体を起こした状態(長座位)で防護柵のない足元の方に体を移動する、③ベッドの端に腰かけて床に足をつけた姿勢(端座位)になる、④足腰に力を入れて立ち上がる(離床)、という一連の動きがありますが、当社ではミリ波レーダーで体の動きを解析できるようにしました。また、合わせて心拍数や呼吸数も検出し、多機能ながらも導入しやすい価格になるよう心がけました」(石川室長)

こうしてでき上がったのが、同社の見守りシステムの「C-エイド」だ。商品化にあたってはカメラによる見守り機能が追加されたが、それは介護の現場からの切実な声を反映してのものだった。

いわく…。「人手不足が深刻な介護現場にあって、寝返りを打つなどの紛らわしい動作にも見守りシステムが反応し、その都度介護対象者の居室に駆けつけていてはスタッフの負担が増すばかりだ。夜間は特にそう。そこで駆けつける必要があるかどうかを、カメラ映像で確認できたらよい」と。

もともとカメラ事業を行ってきたシキノハイテック。解像度があまり高くなく、製品価格に跳ね返らないよう安価なカメラを搭載し、起き上がりを検知してから最短2秒で、ライブ映像によって介護対象者の様子を把握できるように。さらには離床動作や心拍・呼吸の異常を検知した際には、前30秒/後60秒の画像を録画できるようにし、後からの状況確認に役立てることができるようにしたのだ。もちろんプライバシー保護対策は取られていて、①画像をぼかしたり、②カメラをオフにしてイラストで状態を表示することも可能になっている。

この「C-エイド」が市場投入されたのは、令和7年4月のことである。

* * *

「C-エイド」の販促用につくられたチラシ。

これまですべての事業をBtoB(企業間取引)で展開してきたシキノハイテック。「C-エイド」は介護施設を主な販売先とするものの、BtoC(企業・一般消費者間の取引)に近い要素があることから、同社では販売網の整備に一から取り組まなければならない。介護用品を扱う業界では、大きな問屋・代理店が多数の介護施設を流通網に収めるという構図は少ないらしく、各地の取扱店が地元の10〜20の介護施設を客先にしてこまめな営業を展開しているようだ。

シキノハイテックはその販路開拓に乗り出し、新しい事業の柱を確立しようという。石川室長は、

「まずは県内で導入実績をつくり、次には当社の拠点のある東京・大阪・福岡などでの販売に努め、その後は全国展開です」

と力強く抱負を語った。

株式会社シキノハイテック

本社/魚津市吉島829

TEL 0765-22-3477

FAX 0765-22-3916

URL https://www.shikino.co.jp

作成日 2025/08/28

- 第51回 北酸株式会社

- 第50回 株式会社シキノハイテック

- 第49回 株式会社北熱

- 第48回 株式会社タアフ

- 第47回 株式会社戸出O-Fit

- 第46回 株式会社ユーピーディー

- 第45回 株式会社石金精機

- 第44回 北陸テクノ株式会社

- 第43回 株式会社コアシステム

- 第42回 高田製作所

- 第41回 辻四郎ギター工房

- 第40回 住吉工業株式会社

- 第39回 とやま成長産業創造プロジェクト推進事業 グリーン成長戦略分野キックオフセミナー開催

- 第38回 株式会社富山環境整備

- 第37回 新光硝子工業株式会社

- 第36回 株式会社マーフィーシステムズ

- 第35回 ユニオンテクノ株式会社

- 第34回 株式会社松井機業場

- 第33回 第一編物株式会社

- 第32回 株式会社スギノマシン

- 第31回 株式会社北陸エンジニアプラスチック

- 第30回 株式会社ニッポンジーン マテリアル

- 第29回 ライフケア技研株式会社

- 第28回 五洲薬品株式会社

- 第27回 株式会社TAN-EI-SYA

- 第26回 株式会社トヨックス

- 第25回 株式会社タイワ精機

- 第24回 株式会社ストローグ

- 第23回 BBSジャパン株式会社

- 第22回 株式会社オーギャ

- 第21回 株式会社FASSE

- 第20回 株式会社松村精型

- 第19回 株式会社シキノハイテック