|

|||||||||||||||||

| 株式会社北陸精機 |

5年前の平成17(’05)年のことだった。富山県立大学の教員から、北陸精機に1本の電話が入った。 「らせん水車の羽根をつくってもらえませんか…」 らせん水車は、その名のとおり羽根がらせん構造をしており、農業用動力源として脱穀やワラ加工などの作業に全国で用いられてきたもの(約2万台普及したという説もある)。戦後の機械化や電化の波に押されて、今や姿を消してしまったが、もともとは砺波市の鍛冶職人が大正時代に開発したものだ。 同大学では平成13(’01)年から、らせん水車を使った小水力発電のシステム化研究をしていたが、実験モデルの研究から本格的な研究へとステップアップするために、羽根の製作について同社に打診してきたのである。 なぜ、北陸精機だったのか。 同社は、自動車メーカー向け搬送装置や家電メーカー向け精密加工機械などの産業機械を製造し、一方で、ロータリー除雪車の除雪装置などもつくってきた。除雪装置は、雪を掻き集めながら右から左へと送っていくが、その構造がらせん水車の羽根と原理的に同じで、「北陸精機ならつくれるのでは…」という思いがあったようだ。

|

||||||||||

| 卒研テーマ実用化支援に採択され… |

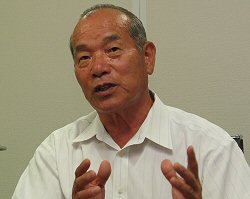

後に県立大学とともに小水力発電機を開発していくことになる同社の南弘雄さん(現在は顧問)が振り返る。 当時の、県立大学(短大)の実験モデルの研究は、羽根の直径45cm、水車全長1m、水路勾配10度~30度、流量5リットル/秒~50リットル/秒の条件で行われ、再大出力200W程度、水車の効率60%程度という結果が得られていた。秒当たり最大50リットルの流量は、少ない流量の用水を想定していることになるが、昔ながらの下がけ水車(平地の水路に設置し、水車の下部に流水を当てて動かす仕組みのもの)の効率(10~30%)より、らせん水車の効率の方が高いことがわかり、実用化に向けて夢がふくらんでいたのである。 打診を受けた同社も、大学側の試みに興味を覚えた。そして宮崎平三教授並びに後に研究を引き継ぐ瀧本裕二准教授とともに、この試みを共同研究へと発展させ、効率のよい水車にするために、さまざまな形状のスクリューを試作することになったのである。 「目標にしたのは、欧米の水車の効率でした。水車の技術は欧米で発達してきましたが、その効率は80%前後。そこまで持っていくには、スクリューの形状や枚数、スクリューの間隔、流水がスクリューに当たる時の角度、そして何より水車の設置の仕方がポイントになると思い、試作したスクリューの効率を県立大の皆さんに調べていただいたのです」(南さん) 効率を調べるための実験で、中心的な役割を果たしたのは瀧本准教授であることはいうまでもないが、同研究室で卒論指導を受けた学生も、スクリューの効率を卒論テーマに選んで、興味あるデータを示した。ただ卒業研究は、学生が卒業してしまうと、そこで途絶えてしまう。継続してその先に進めば、実用化の可能性も出てくるが、らせん水車のスクリューの研究がその好例であった。従来のデータを踏まえ、実機レベルのらせん水車をつくって、さらに1年、電化効率の研究も加えれば、小水力発電機としての商品化の糸口が見えそうなところまできていたのである。 そこで富山県立大学では、当機構の「卒業研究テーマ等実用化支援事業」(平成20年度)の採択を受けて、研究の仕上げに取りかかったわけである。 |

| 実証実験で最大10kwを発電 |

南さんの口調は、扇状地が多い日本ではこの小型発電の方法は「もってこいだ」といわんばかり。そこには近い将来の商品化の青写真があったのであろう。 ちなみに右の写真に紹介したものが、実機レベル初期のスクリューである。全長約1m。4枚羽根で、羽根の中央にくぼみがある。これを鉛直(水平面に対して垂直)に設置して、落下による水のエネルギーを電気エネルギーに変換しようというものだ。 この実機レベルでの電化効率の研究は、北陸精機の申請によって、平成21年度には「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金事業」に採択され、石川県立大学も加わって実証実験が続けられた。その結果、スクリューの改良がさらに進み、初期の形状とは相当変わったもの(特許出願中)となったが、流量0.2~3t/秒、落差1m~5mで1kw~10kwの発電が確認されるまでになったのである(平成22年3月時点)。 |

| 農業団体、農家が注目 |

南さんにハッパをかけ続けた同社の谷口貞夫会長が、微笑みながらも経営陣としての片鱗をのぞかせて語る。 「5年かけてやっとここまで来ましたが、ここ数カ月、半年の間で、価格が半分になるようにしよう、とスタッフ皆に呼びかけています。大体のメドはついていますが、これがうまくいけば、中山間地の農業のあり方も変わってくるでしょう」 農業用水を利用した小型の発電機は、いくつかある。しかしながら、従来のものは発電効率があまりよくなく、したがって発電量も小さいという難点があった。ところがパワーアルキメデスは、最大10kwまで可能だ。今年2月に、「6月頃から販売開始」というアナウンスが流れると、農業団体(JA、土地改良区など)や農業従事者がにわかに注目し、問合せも数百件入ったほど。7月末の取材時点までに、8台の販売が決まったという。 話は少し脇道にそれるが、田園地帯が広がる農村部には、昔から伝わってきた「水利権」がある。水田の耕地整理が進む前、言葉を代えると農業用水路の整備が進む前には、田んぼの水をめぐっての争いが全国にあった。地域によっては、水の利用で集落間あるいは農家間で争い、時には傷害事件に発展したこともあったようだ。 水路が整備された今日では、そこまでの争いは皆無といっていい。離農や耕作放棄地も増えている。しかしながら、稲作農家は一種の農業用水利用料を払っているため、水利権そのものは昔ながらに生きている。 そこで、強いてパワーアルキメデスの販売のネックを挙げるとすると、この水利権といえるだろう。ただ、この発電機は水の落下エネルギーを使っているだけで、流水そのものを消費しているわけではない。発電機の下流には、その上流と変わらない流量の水が流れている。 この点について前向きに取り組み、小水力発電機を取り付けていけば、農村地帯は金の卵を産む鶏を飼うようになるのではないか。発電した電気をハウス栽培など農業用に生かすことができるし、家庭用電力として使うこともできる。小水力…とはいいながら、パワーアルキメデスは、農業のあり方、農村部の生活を大きく変える可能性を秘めているわけだ。

|

| 作成日2010.09.06 |

| Copyright 2005-2013 Toyama New Industry Organization All Rights Reserved. |