|

|||||||||||||||||

| 富山県農林水産総合技術センター園芸研究所 |

大正7(1918)年農家の一青年が、チューリップの球根10球を買い求め、稲刈り後の水田に植えた。翌春、切花にして市場に持ち込むと1本5銭で売れ、後に球根を種苗商へ出してみると、1球4銭の値がついた(当時の労働者の日当は10~20銭)。

大正7(1918)年農家の一青年が、チューリップの球根10球を買い求め、稲刈り後の水田に植えた。翌春、切花にして市場に持ち込むと1本5銭で売れ、後に球根を種苗商へ出してみると、1球4銭の値がついた(当時の労働者の日当は10~20銭)。青年の名は水野豊造(ぶんぞう)、当時21歳。東砺波郡庄下(現砺波市矢木)で、農家の収入を増やすため、本格的にチューリップ栽培に取り組み、仲間とともに組合を設立、球根生産の拡大に心血を注いだ。豊造の情熱と気象条件に恵まれたこともあり、産地は次第に県下全域に広まった。富山のチューリップ球根栽培はこうして始まったのである。 そして幾星霜。富山県のチューリップの球根生産は全国一の生産・出荷量を維持している。今回の訪問先はそのチューリップについての研究を行っている、県農林水産総合技術センター園芸研究所で、チューリップの育種をはじめ、期待の富山ブランドのネギ‘越中なつ小町’‘越中ふゆ小町’の開発についてうかがった。 |

| 歴代研究員の地道な努力 |

チューリップの新品種の開発とひとくちにいっても平均20年以上はかかる。費用対効果の観点からも、民間企業がチューリップ育種に二の足を踏むのも、実はここに要因があるのではないか。公的な機関で育種をしているのも現在では富山のほかには数える程度である。

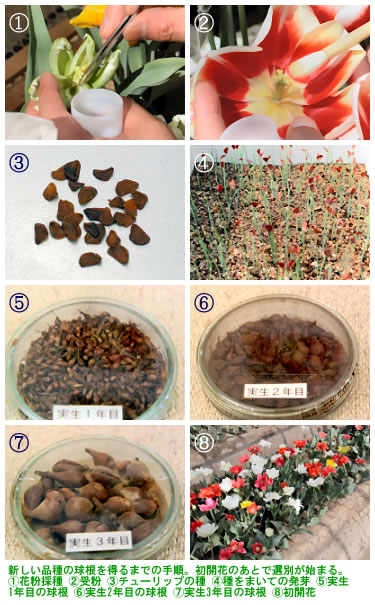

チューリップの新品種の開発とひとくちにいっても平均20年以上はかかる。費用対効果の観点からも、民間企業がチューリップ育種に二の足を踏むのも、実はここに要因があるのではないか。公的な機関で育種をしているのも現在では富山のほかには数える程度である。ではそのチューリップ育種はどのようにして行われているのだろうか。 まずは右の写真3をご覧いただきたい。これはチューリップの種である。咲いた花の雌しべに花粉がつき、受粉すると雌しべのサヤの部分が大きくなり、2カ月ほどすると茶色く変色。そのサヤの中にできるのが種だ。これを秋にまくと翌年春には芽を出し、ネギの苗程度に育つ。その“ネギ”からとれたのが「実生1年目」と記されたシャーレの中にある、マッチ棒の先2個分くらいの球根。この球根を植えて、今度は少し大きい球根をとる。これを繰り返し、5年目に初めて花が咲くこととなる。 「球根はある意味クローンです。チューリップ本体の遺伝子をそのままに受け継ぎ、翌年も同じ花を咲かせる。一方、種は子孫です。父方、母方の遺伝子を受け継ぎながら、また新たな花を咲かせるのです」と辻俊明さん(花き課主任研究員)がハウスの中を案内しながら解説してくれた。 交配の手順としてはまず、父方のチューリップの雄しべから花粉を採集。一方、交配前の母方の花には雌しべに花粉がつかないようにするために、あらかじめ雄しべを取り除き、紙袋をかける。そして雌しべが育ったら、採集しておいた花粉をつけ、他の花粉がつかないよう雌しべの先にアルミホイルをかける。これらはすべて手作業で行われる。 「この研究所には、種から5年目の球根までで70万~80万の系統があります。毎年10万球ほどの実生を植えますが、花の色や形、耐病性などで選別して、残るのは100系統程度でしょうか。毎年100系統残るとして15年で1500系統。これも毎年植えながら選別し、新品種として可能性のある系統は現在700~800あります」 辻さんは淡々と語るが、ここまで来るのに10年前後を要している。研究所ではその中から毎年20系統程度の栽培試験を実施。栽培試験では花の形や色、耐病性などのほか、葉・茎などの地上部の生長、球根生産性などがチェックされ、また促成(ハウス)栽培に対する適応性なども調べられる。そこから選別された1~2系統の球根が全国7カ所の試験場で栽培試験され、どこか1カ所でもマイナス評価が出た場合は、その系統はそこで破棄されることとなる。 「新品種として世に送り出すことができるのは、5万粒ほどの種の中に1つあればいい。ここでの最短の開発年数は17年、最長は27年でした」(辻さん) 園芸研究所が開発(登録)したチューリップは28品種(09年3月時点)にのぼる。中でも黄小町は県の基幹品種であり、オランダでも人気が高いが、新種発表の華々しさの裏には携わる研究員達の地道な努力があったのである。 |

| 「短くておいしい根深ネギが欲しい」に答えた |

「ねぎたん」は、一般的な長ネギ(出荷時約60cm)より20cmほど短い。 北田幹夫さん(野菜課長)が、開発が始まった平成9(‘97)年当時を振り返る。 「富山県の野菜栽培では、長ネギの栽培が盛んです。ところが長ネギには、買い物袋からはみ出る、冷蔵庫に入らない、食べ切れない、という指摘が主婦の間でありました。それでコンパクトなネギの開発を目指したのですが、葉が軟らかくておいしく食べられる、という目標もプラスしました」 元は水田、という圃場で長ネギを栽培している農家も多く、短葉性のネギの開発は、定植時の溝掘りを不要にし、また途中の土寄せの回数も減らせるところから、待たれた存在でもあった。ちょうどその頃、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所でも同じようなことを検討していたため、共同で開発することになったのである。 交配は、根深ネギの品種である千住群黒柄系5品種からなる集団と、千住群・加賀群・越津系を含む5品種からなる集団を基本とし、循環選抜と集団選抜を繰り返し、新品種開発にこぎつけた。 「ねぎたんには、“長ネギに比べて短いにもかかわらず、太くて身が詰まり、葉が軟らかくて、辛みが少ない”という性質があったのです」と北田さんは強調した。 そんなにおいしいネギなら、編集子もさっそく栽培してみたい。こうみえても拙者は、5年前から家庭菜園で汗を流す土日ファーマー。「ぜひ、その種を分けてほしい」と懇願してみたが、品種登録中で、今はまだ試験栽培のみということで不可能であった。 食味調査(アンケート形式)をしたところ、「一般的な根深ネギより『歯ざわりがよく、おいしい』と90%近い方々にプラスの評価を頂いた」(北田さん)という。特にオススメだったのは、鍋ものや焼きもの。「ネギ焼きは軽く塩を振るだけでよく、ネギの甘味が出て最高でした」と北田さんはニコニコ顔だ。 同氏によると「種の一般販売は少なくとも2~3年先になるのではないか…」ということで、転作作物として検討されている方、家庭菜園愛好者には今少し待っていただきたい。

園芸研究所の花き課、野菜課の2つの課の取り組みを紹介してきた。花き課のチューリップ育種は、国からの委託事業の側面もあり、また世界に例を見ない2,100種程度のチューリップの遺伝資源を持っていることで有名だ。 いずれも、県農林振興センターなどから上がってくる、栽培の相談にも応じており、本県の園芸生産を縁の下から支える存在。チューリップと野菜の違いはあるものの、豊造の精神を受け継いでいた。

|

|||||||||

| 作成日2009.03.31 |

| Copyright 2005-2013 Toyama New Industry Organization All Rights Reserved. |