|

|||||||||||||||||

| 北陸職業能力開発大学校 |

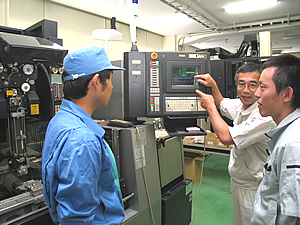

マシニングセンタなど最新鋭の工作機械も教育現場で使う能開大。同様の大学は同校を含めて全国に13校あり、いわゆる大学工学部とはひと味違った教育スタイルで、地元への貢献を図っている。今回は、魚津市にキャンパスを構える“北陸校”を訪ね、学生が取り組んだリンゴ選別機の開発と、その支援を行った同校教官陣を例に挙げて、大学の特色に迫った。 マシニングセンタなど最新鋭の工作機械も教育現場で使う能開大。同様の大学は同校を含めて全国に13校あり、いわゆる大学工学部とはひと味違った教育スタイルで、地元への貢献を図っている。今回は、魚津市にキャンパスを構える“北陸校”を訪ね、学生が取り組んだリンゴ選別機の開発と、その支援を行った同校教官陣を例に挙げて、大学の特色に迫った。 まず最初にお断りしておきたいのは、 “リンゴ選別機開発支援チーム”は、あくまでもこの記事で便宜的に付けたものである。しかしながら、この仮の名称こそが、同校の特色を表していると思われるため、開発を支援した教官グループをこの名称で呼ばせていただく。 厚生労働省が設置者である能開大の設置目的は、校名が示すとおり職業上の能力を向上・開発すること。機械、電子・電気、情報系の学科が専門課程2年、応用課程2年にそれぞれある。専門課程から応用課程へは、いわゆる進学であり、専門課程2年を修了して卒業も可。授業時間は一般の大学の倍近くあり、取材に訪れた8月22日は、夏休みも既に終わって普通の授業をしていた。授業は、講義(座学)よりは実習を重視し、7~8割が実習に充てられている。 応用課程の2年生になると、大学の卒業研究にあたる「開発課題」に取り組む。この時、学生は学科の枠を超えてチームを編成。機械、電子・電気、情報の学生が混成してプロジェクトを組み、課題を解決するための新たなマシン・システムの開発に乗り出す。従って、リンゴ選別機の開発は応用課程2年生の学生が、支援チームすなわち教官陣のアドバイスを受けながら取り組んだ事例である。 |

| 開発課題には学科の枠を超えて |

リンゴ選別機開発支援チームでまとめ役を務めた滝本貢悦教授が卒研との違いを強調する。 製造業の現場では生産性の改善や精度の向上を目標に、いろんな専門分野の人がプロジェクトを組み、またリーダーをはじめ各メンバーが役割を分担。開発課題に取り組む時、学科の枠を超えてチーム編成させるのは、それを体験させるためである。「将来は、日々の業務の中で、改善・改良のリーダーになってもらいたい。開発課題は、技術の開発とともに、人材の育成を目指しているのが特徴です」と滝本教授は付け加えた。 ではこの開発課題はいかにして設定するのか。 能開大には、同校の活動を応援する後援会がある。取材に訪れた時点では108の企業・団体が加入。この後援会のメンバーを中心に、技術相談を受け付けている。 これら相談や教官、学生が企画してきたアイデアを絞り込み、5つ~6つの開発課題を設定。そして、前述のように新年度に取り組みたい開発課題についてのアンケートを実施する。この時点では、前年度の継続テーマを除けば、開発課題は抽象的にしか紹介されない。例えば リンゴ選別機の開発については「農産物の検査・選別システムの開発」と提示されるだけである。 |

| 部材は基本的に学生がつくる |

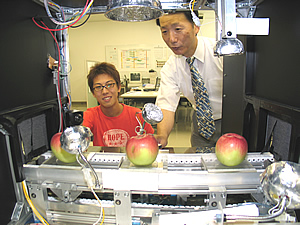

「青森や長野では、大きな倉庫で大型の選別機を使ってリンゴの等級分けをしています。魚津でもリンゴを栽培し出荷していますが、青森・長野ほど大規模ではないものの、農家の高齢化で選別作業は大変な負担。最盛期には寝る時間もないそうです。“コンパクトな選別機があったら便利だ”という声がありましたので、開発課題として取り組むことにしました」 開発に取り組んだ2年前を振り返って滝本教授が語る。 ところが、学生も教官も、リンゴの等級分けの基準がわからない。プロジェクトは、商品としてのおいしいリンゴの定義から調査を開始。形、赤味、糖度など一般的な基準を理解した上でマシンの開発に乗り出した。 マシンの開発の際、基本的な部材は学生がつくる。CAD を使って正確に図面を起こし、マシニングセンタをはじめとする工作機械で加工。金属部品の成型は学生自が行うが、同校の実習室は、最新鋭の工作機械を備えた工場と言っても過言ではない。 「コードやベルトなど一部を除いて、基本的な部材は学生たちの手づくり。工場の生産性改善の取り組みでは、日常的に行われていることを実習の中で経験させることが目的です」。支援チームにあって機械の分野を担当した矢野秀明助教授が語る。 ということは、応用課程1年修了までに基礎教科の履修を済ませ、かつ設計ができ、各種工作機械の扱い方もマスターしなければならない。同校のカリキュラムはHP上でも紹介されているのでご覧いただきたいが、「大学の倍近い授業時間」があるからこそ、これも可能なのだろう。 |

| テクニシャンエンジニアの養成 |

画像処理を支援した中谷一助教授が試行錯誤した様子を振り返っていう。 「光の3原色(赤緑青)でリンゴの色合いを分析し、左右対象の度合いによって、形の良し悪しを選別。またリンゴ下部の地色(緑黄色)の度合いで、糖度を分類しました。ところがリンゴをぶつけて少し茶色くなったところと元々の赤との区別、また光の具合で同じ赤でも鮮やかさの区別がなかなか難しい。この点でまだ完璧とはいえませんが、かなりいいところまできました」 青森や長野では、糖度が増した時に発せられる近赤外線を分析する糖度計(30~40万円相当)を使うなどし、大がかりな選別機になっているが、能開大で開発したリンゴ選別機は遥かにコンパクト。ある産業機器の展示会で紹介したところ評判も上々だったという。

滝本教授は、開発を成し終えた学生を称える一方で、この開発課題が今度は「きゅうりの選別機」に向かったことを紹介してくれた。 リンゴ選別機の開発はあくまでも一例であるが、能開大は一言でいえば、「テクニシャンエンジニア」の養成を目指す教育機関。課題に対して柔軟に取り組み、実践的な技術者を育てることを目標にしている。従って、開発されたシステムもさることながら、そこで啓発された能力こそが財産といえるのではないか。

|

| Copyright 2005-2013 Toyama New Industry Organization All Rights Reserved. |