|

|||||||||||||||||

| 富山商船高等専門学校技術支援センター 富山商船高等専門学校情報工学科塚田研究室 |

本県では「商船」と略して呼ばれる富山商船高等専門学校。その校名から、船に関する専門学校と思い込んでいる人が結構多い。しかし受験生を持っている(持っていた)父母ならご存じのように、電子制御、情報、国際流通等の学科の入試倍率が高く、いわゆる旧帝大等に編入学して進路を開拓する学生も多いため注目されている。今号では、商船のもう一面にスポットを当てるために若手の研究者を訪ね、また同校で本格的に動き出した企業への技術支援等もうかがった。 |

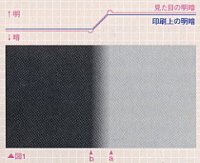

「錯視に関する図はいろいろあり、心理学者等によって多数考案されています。多くの発生メカニズムは未だ不明ですが、このマッハバンドは早くから側抑制によって起こるといわれてきました。ところがマッハバンドの濃淡の幅を狭くしていくと錯視が起きなくなり、従来の側抑制だけでは説明できなくなるのです。そこで私は、視覚の神経伝達を、情報処理のモデルを使って解明したいと思いました」 同校で、電気磁気学や情報工学実験を担当する塚田章助教授は、ライフワークとして網膜ネットワークの研究に取り組んだ経緯をそう振り返る。光学機器の精度が上がり、コンピュータの画像処理技術が向上してきたといっても、目の処理能力は圧倒的に素早く、高い。同氏の目標は、「人間の目の機能を、情報処理の観点から解明し、工学的に活用できるようにしたい」というものだ。 |

| 実験生物の観察に画像処理を導入 |

さてこうして画像処理の研究を進めている塚田助教授のもとに、恩師(富大の教授)を通じて、ある大学の医学部の研究者から相談があった(当時塚田氏は富大の助手)。それはヒドラ(腔腸動物)を使った実験で、ある物質の濃度を知るため、ヒドラの形態がどう変化するかを、自動的に調べたいというもの。従来は顕微鏡による目視で観察されてきたが、労力の負担が大きいばかりでなく、観察のばらつきによってデータの定量化がしにくい状況にあった。 |

| 動画で化粧を試すシステムの誕生 |

「静止画でのシミュレーションは簡単ですが、動画となると顔の検出が難しい。正確に把握しないと、とんでもないところに口紅を塗りますからね。このシステムではまず、目の位置を正確に検出することから始めました。目は瞬きするので変化があり、把握しやすい」という。 人の顔のつくりはほぼ同様であるため、目の位置がわかれば、眉、鼻、唇なども容易に把握でき、その段階を踏まえてメイクアップシミュレーションができ上がったのであった。 瞬きは、重度身体障害者の意思の把握に利用できる他、運転中の居眠り検知(居眠り運転防止)、眼精疲労やストレスの把握など、その応用の幅は広いようだ。また、人の視覚の神経伝達を画像処理技術に活用していくと、従来にない視覚センサや映像機器の開発にもつながるのではないかと楽しみになってくる。 |

| 技術支援のメニューは豊富 |

初代センター長の八賀正司教授は、「技術相談などについては、企業の規模は問いませんし、富山県内の企業とも限定しません。能登や飛騨の企業から問い合わせいただいても迅速に対応します。よろず相談所と思って、気軽にご連絡ください」と語り、昨年、金融機関を仲介に6社のニーズの把握のために面談したことを紹介。そのうちの5社とは技術開発の話が進みつつあり、中には特許申請も視野に入れた事例があるようだ。 取材の下調べで同校の産学連携を把握して出かけたが、それ以外にも興味ある事例がいくつも動いていることを知らされた。大きなタンカーや客船、貨物船を動かすには、船舶・航海技術ばかりでなく、マシンの制御や情報処理、また貿易・港湾実務等が必要になることを思えば、同校の産学連携のメニューが豊富であることをご理解いただけるだろうか。まずは電話1本からでもオススメしたい。

|

| Copyright 2005-2013 Toyama New Industry Organization All Rights Reserved. |